Michel Serres s’adresse aux « Grands-Papas Ronchons »

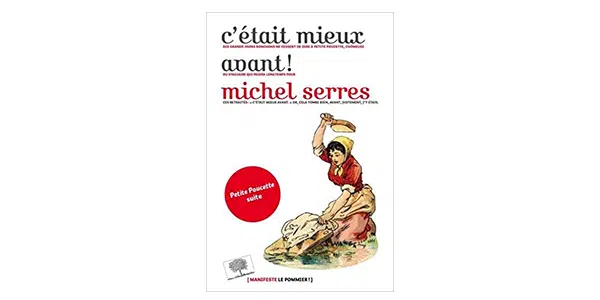

Dans ce monde marqué par un tel pessimisme ambiant, existe-t-il une lecture plus rafraîchissante que celle des écrits du « philosophe de l’optimisme », Michel Serres ? Agé de 87 ans, avec plus de 70 livres à son actif, l’auteur de Petite Poucette prend cette fois-ci à partie ceux qu’il nomme les « Grands-Papas Ronchons ». « Riches et bavards, devenus majoritaires, électeurs de plus en plus décisifs, cherchant d’autre part à exhiber la réussite de leur existence, ces colériques disent à Petite Poucette, chômeuse ou stagiaire qui paiera longtemps pour ces retraités : “C’était mieux avant.” », écrit-il en guise d’introduction à son dernier essai intitulé précisément… C’était mieux avant !

Avant, justement j’y étais !

L’historien des sciences poursuit : « Or, cela tombe bien, avant justement j’y étais. Je peux dresser un bilan d’expert… » D’abord au sujet de la guerre et de la paix : nous avons vécu « soixante-cinq ans de paix, ce qui n’était point arrivé, en Europe occidentale du moins, depuis l’Iliade ou la Pax Romana », rappelle le philosophe.

Il évoque ensuite la santé et l’hygiène : « Avant, ne connaissant pas les antibiotiques, on mourrait de vérole ou de tuberculose, comme à peu près tous les illustres du XIXe siècle, Schubert, Maupassant ou Nietzsche ; ma tante décéda d’une méningite le mois précédant l’arrivée de la pénicilline, remède qui eût réduit sa souffrance létale à huit jours de petites piqûres. »Pour les pauvres, point de sécurité sociale qui n’existait pas, et pour les riches ce n’était guère mieux : « Finaud dans ses diagnostics, impuissant le plus souvent aux guérisons, un praticien de ville ou de campagne emportait, le matin, dans sa sacoche, les huit ou dix médicaments efficaces à l’époque ; où l’absence de vaccination laissa beaucoup de mes amis marqués de poliomyélite ; où l’on se moquait des handicapés, en les appelant de noms de bêtes, becs-de-lièvre, gueules-de-loup, phocomèles, c’est-à-dire bras de phoque, sans pitié. » Depuis sa naissance, l’espérance de vie en France a bondi pour atteindre quatre-vingts ans, rappelle Michel Serres. « Combien, parmi ceux qui m’écoutent ou me lisent en ce moment, ne seraient pas là, si la courbe des survivants ne s’était pas ainsi redressée ? Mais où sont les Ronchons d’antan ? Combien d’enfants fallait-il mettre au monde pour en conserver deux ou trois ? », s’interroge l’auteur.

Victoires : ils se sont relevés

Les pages consacrées à l’agriculture, la plus grande révolution sociale de l’histoire humaine si l’on considère le nombre d’agriculteurs qui a fondu (ils représentaient 60% de la population au début du siècle dernier contre moins de 4% aujourd’hui), y ont toute leur place. « Depuis le néolithique, mes ancêtres souffrirent du dos, comme mes

père, mère et moi. La terre est basse, plus basse que les pieds, il faut se plier, se courber, se casser pour la travailler. Avant donc, les champs pullulaient de paysannes et de paysans, prosternés, comme s’ils faisaient leur prière à la déesse Terre. L’Angélus de Millet, peintre du dimanche et de la ville, les montra debout aux citadins ; juste le temps de réciter trois Ave Maria. Le reste du jour, le dos cassé, leurs reins criaient. Ô Victoire, ils se sont relevés ! », se félicite l’auteur. Et avec eux ont aussi disparu les pelles, pioches, fourches, haches, pics, rivelaines, faux. C’est « la poubelle aux outils » que certains aimeraient tant remettre dans les champs…

Pendu par les pattes arrières

Un passage très instructif rappelle ensuite les habitudes alimentaires d’antan : « Avant, à table justement, nous buvions et mangions naturel et authentique, disent les Ronchons. » Certainement ! « On savait parfaitement d’où venait le jambon : le porc, engraissé à la ferme de Poulère, nous le tuions l’hiver, pendu par les pattes arrières, au cours de la fête saisonnière nommée cuisine du cochon, à la maison, qui retentissait de ses cris déplorables. Après que la cuisse avait passé, pendue elle aussi, de longs mois à la cave, il fallait un couteau pointu pour en dénicher les vers, entre l’os et le gras, et tenter de déloger nos concurrents directs dans la manducation de la viande. »

« Ah ! la provenance ! On savait d’où venait le lait : de l’étable de Grégoire, où nous allions parfois l’aider à traire Marquise ou Bonnette, toutes blondes d’Aquitaine. Mais le bon fermier, près de ses sous, n’appelait pas souvent le vétérinaire et repérait moins vite que lui les maladies du bétail. Ainsi, dès l’âge de vingt ans, je contractai la fièvre aphteuse. On n’en meurt pas. Non ce n’est pas la peine de sacrifier, pour elle, des milliers de bovins. Une fièvre de cheval vous prend pendant deux semaines, pendant lesquelles bouche, langue, gencives et palais, se remplissent d’aphtes si douloureux que boire et manger virent au supplice. » L’affaire était alors courante dans les campagnes…

En guise de conclusion, Michel Serres s’adresse à nouveau à sa Petite Poucette, celle qui dans son précédent ouvrage est aussi légère qu’un oiseau, optimiste par nature et ouverte au monde de demain : « Ah ! si Grand-Papa Ronchon pouvait te foutre la paix. »