En exclusivité pour AE, analyse et décryptage de Philippe Stoop, membre de l’Académie de l’Agriculture

Le journal Le Monde a lancé vendredi 19 novembre une nouvelle offensive contre les pesticides, avec un article de Stéphane Foucart intitulé : « Le chlorpyriphos, pesticide sur la sellette, a été autorisé sur la foi de recherches biaisées ». On y retrouve tous les ingrédients des campagnes de presse qui ont conduit à la décision d’interdiction du glyphosate en France, après celle des insecticides néonicotinoïdes :

- Mise en avant de quelques publications scientifiques publiques pointant des résultats ponctuels de laboratoire alarmants (ou apparemment alarmants) sur la toxicologie ou l’écotoxicologie des produits visés

- Amalgame avec des problématiques sanitaires médiatisées : celles-ci peuvent parfois être argumentées scientifiquement, mais sans lien démontré scientifiquement avec les produits incriminés (pour le cas du glyphosate, l’augmentation de l’incidence du lymphome non hodgkinien dans la population générale), soit relevant plus de la légende urbaine que de l’épidémiologie (baisse du QI et augmentation de l’autisme, dans le cas des insecticides organophosphorés)

- Dénigrement indirect des agences sanitaires : les scientifiques ou journalistes n’incriminent explicitement que les firmes agrochimiques, mais leur argumentation implique que les agences se sont laissé tromper par les expérimentations soumises par ces firmes pour l’autorisation de leur produit.

Le point de départ de l’article du Monde est une publication parue le jour même, d’un article de la revue Environmental Health, dont le titre donne la tonalité générale de l’article du Monde : « Safety of Safety Evaluation of Pesticides : developmental neurotoxicity of chlorpyrifos and chlorpyrifos-methyl ». L’objectif est bien de remettre en cause la fiabilité des dossiers toxicologiques demandés par les agences sanitaires.

Soyons clairs : que des scientifiques extérieurs aux agences examinent ces dossiers est en soi en une bonne chose. Les agences pourraient être réticentes à remettre en cause leurs méthodes, et à alourdir leur travail en faisant évoluer les protocoles expérimentaux chaque fois que l’évolution des techniques ou des connaissances l’exige. Il est donc sain qu’un regard extérieur soit porté sur leur travail. Mais, en l’occurrence, la montagne accouche d’une souris…

Une fausse « Courbe en U » pour semer le doute

Les auteurs se sont replongés dans la masse des données toxicologiques fournies pour l’homologation de l’insecticide organophosphoré chlorpyrifos, et de sa variante le chlorpyrifos-méthyl. Ils se sont concentrés en particulier sur des expérimentations de laboratoire sur de jeunes rats, pour mesurer les effets d’une exposition précoce au chlorpyrifos sur le développement du cerveau. A part quelques lacunes mineures de protocole ou d’analyse statistique, les auteurs reprochent à Dow, l’entreprise détentrice de la molécule, d’avoir biaisé les résultats de ces études. D’après eux, Dow, en mettant en avant le fait que l’on n’observait pas d’effet significatif global sur le développement cerveau, aurait occulté que des mesures plus précises montraient que l’on avait bien un effet significatif sur certaines parties du cerveau. L’exemple qu’ils donnent est celui du cervelet, dont la croissance aurait été inhibée par l’exposition au chlorpyrifos, cela dès les plus basses doses testées, si l’on en croit les auteurs. Nous n’avons aucune raison de remettre en cause les analyses complémentaires réalisées par les auteurs, mais y a-t-il de quoi en faire un tel tapage, au point d’insinuer que les agences auraient été dupées par Dow, ou en collusion avec elle ?

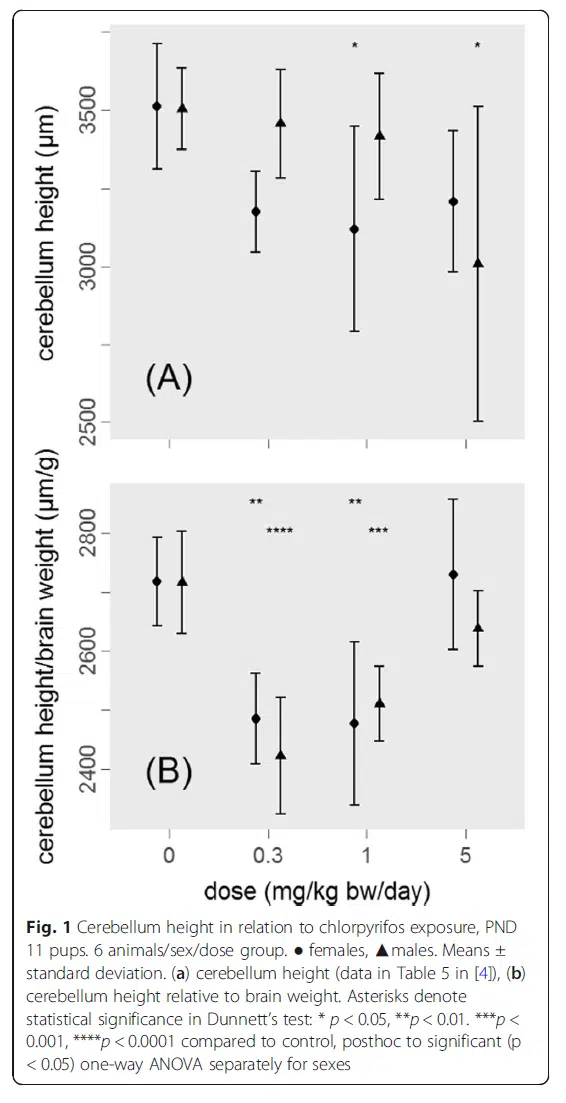

Examinons les résultats présentés sur le cervelet :

Sur la figure 1A, on observe bien un effet de l’exposition au chlorpyrifos sur la hauteur du cervelet. Toutefois, cet effet n’est significatif qu’à la concentration de 1mg/kg de poids corporel du rat/jour pour les mâles, et 5mg/kg/j pour les femelles (astérisques), il ne l’est pas à la dose la plus faible testée (0,3 mg/kg/j), contrairement à l’affirmation des auteurs.

Dans la figure 1B, on voit bien un effet hautement significatif dès la plus faible dose testée (0,3 mg/kg/j). De plus, on a une « courbe en U », c’est-à-dire que l’effet observé ne se produit qu’à faible dose, puis s’annule à des doses plus élevées (5mg/kg/j). Si ce résultat portait sur la taille ou le poids du cervelet, il est vrai qu’il serait très inquiétant : cela signifierait que l’exposition au chlorpyrifos a un effet significatif sur cette partie du cerveau, dont nous ne connaitrions pas la dose sans effet, puisqu’il est déjà significatif à la dose la plus basse testée. De plus, le fait qu’il y ait une courbe non monotone implique qu’il serait possible que le même effet existe chez d’autres insecticides organo-phosphorés dont la toxicité aigüe est plus faible, mais serait passé inaperçu, parce que ces produits n’auraient pas été testés dans la gamme dangereuse de concentration. Dans ce cas (et dans ce cas seulement), cela justifierait le ré-examen de l’homologation du chlopyrifos, mais aussi de tous les insecticides organo-phosphorés.

Mais il y a un détail qui change tout : cette courbe en U est obtenue avec un indicateur pour le moins étrange : le ratio entre la HAUTEUR du cervelet, et le POIDS TOTAL du cerveau. Nous avons donc un quotient dont le numérateur est proportionnel à la taille globale du cerveau, et le dénominateur est proportionnel au cube de cette taille. De plus, nous savons que le cervelet est plus sensible au chlorpyrifos que la moyenne du cerveau (c’est même l’argument à charge des auteurs contre Dow). Il y a donc un domaine de concentration de chlorpyrifos dans lequel seul le cervelet est inhibé : dans ce domaine, seul le numérateur diminue, la valeur du quotient diminue donc en proportion. Quand on atteint les concentrations où l’ensemble du cerveau est affecté, le dénominateur (le poids total du cerveau) se met aussi à diminuer. Comme il est proportionnel au cube des dimensions linéaires du cerveau, il diminue plus vite que le numérateur… et le ratio taille du cervelet/poids du cerveau se met alors à augmenter ! Ce n’est donc pas le chlorpyrifos qui a un effet-dose en U : c’est l’indicateur choisi par les auteurs qui a une courbe en U par rapport à la taille du cervelet.

Au bout du compte, la seule révélation de ce travail est que l’effet neurotoxique bien connu du chlorpyrifos s’exercerait plus tôt sur le cervelet que sur le reste du cerveau des rats exposés. Cette information intéressera sans doute les neurologues, mais du point de vue des risques pour les utilisateurs de ce produit, et plus encore pour les consommateurs, elle n’a aucune importance pratique. En effet, cet effet sur le cervelet est observé à une exposition (1mg/kg/jour) qui reste proche de celle déjà connue comme dangereuse pour l’ensemble du cerveau, et cette dose est très supérieure à celle à laquelle sont exposés les consommateurs (comme les auteurs le rappellent eux-mêmes, l’exposition maximale observée chez les consommateurs est de l’ordre de 0,2microgramme/kg/jour, soit 1/5 000 de la dose à laquelle l’effet sur le cervelet devient significatif). Vu la concentration à laquelle il se manifeste, cet effet sur le cervelet est sans doute un effet toxique direct (et non endocrinien), et l’effet dose est monotone, comme le montre la figure 1A : il s’agit donc d’une situation parfaitement contrôlée par les tests toxicologiques classiques. Contrairement à ce que laissent entendre les auteurs, ces résultats ne justifient nullement un ré-examen de l’autorisation de ce produit.

Un cas typique de conflit d’intérêt… dans la presse scientifique

Malgré le titre ronflant, les résultats présentés dans cette publication sont sans doute exacts, mais n’ont aucun intérêt scientifique notable. On pourrait objecter qu’ils ont tout de même été validés par un comité de lecture, mais l’argument perd un peu de sa force quand on constate que la revue Environmental Health :

-

- n’a qu’un modeste impact factor de 3,51 : un article bien médiatisé lui ferait le plus grand bien pour remonter ses statistiques,

- mais surtout… son responsable éditorial n’est autre que Philippe Grandjean !

Un bel exemple d’auto-indulgence, mais un peu regrettable quand on veut se poser en adversaire des conflits d’intérêt !

Même si on laisse de côté pour l’instant les questions éthiques que pose cette auto-publication, nous avons ici un exemple typique de ce que P. Ioannidis, le célèbre expert de l’évaluation de l’évaluation des publications scientifiques, pourfend sous le nom de publications inutiles2. Dans ce type d’article, les paragraphes « Méthodes » et « Résultats » ne présentent que des données sans intérêt, qui servent seulement de prétextes pour glisser dans les paragraphes « Discussion » et «Conclusions», contrôlés moins sévèrement par les comités de lecture, les spéculations qui assureront le succès médiatique des chercheurs.

C’est là que les auteurs vont pouvoir insinuer tranquillement que les études réalisées par les firmes sont conduites selon leur intérêt économique et non celui des citoyens (ce qui revient à accuser les agences sanitaires au mieux de négligence, au pire de complicité, puisqu’elles ne dénoncent pas ces dérives alléguées). Et de dégainer l’argument ultime : le coût social des insecticides organo-phophorés a été estimé à 146 millliards d’Euros/an dans l’Union Européenne, en raison de la perte de QI qu’ils engendreraient 3 . Cette fois, la modestie de P. Grandjean l’empêche de signaler qu’il fait également partie des auteurs de cette étude. C’est bien dommage, car cette analyse de coût est un chef d’œuvre du genre, vu l’échafaudage invraisemblable de références douteuses, assemblées de façon biaisée, qui a permis d’arriver à ce chiffre ahurissant de 146 milliards d’euros4.

De tels développements catastrophistes font bien sûr le miel de Stéphane Foucart qui ne manque pas de les citer dans son article, complétés par des citations de chercheurs, qui donnent l’impression que le sujet fait l’objet d’un consensus scientifique. En fait, Axel Mie, de l’Institut Karolinska à Stockholm, est l’un des co-auteurs de l’article sur l’évaluation du chlorpyrifos. Quant à Leonardo Trasande, dont S. Foucart prend soin de préciser qu’il n’a pas participé à l’étude… il est par contre l’auteur principal de l’analyse « économique » des 146 milliards. Ce consensus se réduit donc à un bien petit cercle…

Cette petite offensive pseudoscientifique aurait de quoi faire sourire si elle ne portait pas sur un sujet aussi sérieux, et révélateur des contradictions d’un « précautionnisme » non raisonné. Les organo-phosphorés sont des produits très efficaces, qui rendent de grands services, mais ils sont également dangereux s’ils sont utilisés sans précaution. Dans un monde idéal, il serait bon de trouver pour les remplacer des produits aussi performants sur les insectes, mais moins toxiques pour l’homme et les animaux à sang chaud. L’Union Européenne et la France ont d’ailleurs déjà commencé à restreindre leur utilisation (le chlorpyrifos n’est déjà plus autorisé en France que pour un usage très marginal, en traitement de semences des épinards). Une autre famille chimique d’insecticides beaucoup moins toxique pour l’homme aurait pu prendre le relais pour beaucoup d’usages des organo-phosphorés : les néonicotinoïdes. Mais la France a déjà décidé de s’en priver…

Philippe Stoop

Notes

- https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Health_(journal)

- https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001747#

- Bellanger, M., Demeneix, B., Grandjean, P., Thomas Zoeller, R., Trasande, L., 2015 : Neurobehavioral Deficits, Diseases, and Associated Costs of Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals in the European Union. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, http://press.endocrine.org/doi/full/10.1210/jc.2014-4323

- http://www.forumphyto.fr/2015/09/25/pesticides-qi-euros-les-calculs-acrobatiques-du-cnrs/