Croissance rapide d’un nouveau marché capté par la grande distribution, production qui a du mal à suivre et par suite, importations en très forte hausse, telles sont les conséquences du Grenelle de l’environnement.

Lors du Printemps du bio organisé pendant la première quinzaine de juin, l’Agence bio a dressé un bilan fort élogieux de l’agriculture biologique en France. Elle a mis en avant des indicateurs à deux chiffres, qui témoignent d’un secteur énergique et en pleine croissance. Comme l’année dernière, le service communication de l’Agence bio a axé son discours sur « la progression des surfaces en conversion». « En 2008, l’agriculture biologique a connu un nouveau décollage, qui s’est poursuivi début 2009 », a même déclaré Elisabeth Mercier, sa directrice, qui se félicite de voir les surfaces en conversion progresser de plus de 30 %, contre 12 % l’année précédente. « Les nouveaux chiffres-clés de la production bio en France sont éloquents : on a enregistré une progression des surfaces en conversion à l’agriculture bio de +34,6 % en 2008 par rapport à 2007 », indique l’Agence bio.

Cependant, ces excellentes données ne doivent pas dissimuler le fait que les surfaces agricoles dédiées au bio stagnent depuis 2004. Et surtout que 2008 ne fait pas exception à la règle (figure 1[ [télécharger les figures 1,2 et 3 ]]), même si la progression de 5 000 ha par rapport à 2007 inverse la tendance des deux années précédentes (moins 4 900 ha en 2006 et moins 2 275 ha en 2007). Ainsi, le rythme de croissance de 0,01 % entre 2007 et 2008 permettra d’atteindre l’objectif du triplement des surfaces bio fixé par le gouvernement dans… 200 ans !

Des explications tendancieuses

On comprend que l’Agence bio préfère se focaliser sur des chiffres plus positifs, quitte à les interpréter avec une certaine légèreté. Ainsi, elle fait part d’un « décollage dynamisé par les cultures de céréales (+11,8 %) et d’oléagineux (+5,8 %) », mais omet de mentionner la chute de 15,4 % des surfaces dédiées aux protéagineux, qui fait tomber la progression des hectares consacrés aux grandes cultures à seulement 6,5 %. Avec 105 530 ha en 2008 contre 99 095 ha en 2007, les surfaces des grandes cultures bio n’ont toujours pas rattrapé le record de 2005, établi à 113 604 ha (figure 2 ).

Pour agrandir, cliquer sur l’imageL’Agence s’enthousiasme également devant « la forte progression (+25,2 %) » du vignoble bio, indiquant que « les surfaces viticoles ont augmenté de 50 % en deux ans ». Or, vérifications faites, les 1 470 ha de surfaces de vignes bio gagnés en 2008 par rapport à 2006 représentent une hausse de 10 %, et non de 50 % (figure 3 ) ! L’augmentation de 50 % dont fait état l’agence n’est obtenue que grâce à l’artifice consistant à confondre les surfaces réellement certifiées avec la somme de celles-ci et des surfaces en cours de certification. Enfin, l’Agence bio fait état d’une hausse d’environ 14 % pour les fruits et légumes frais. À nouveau, ce chiffre mérite quelques explications. L’augmentation des surfaces fruitières est de 515 ha et celle des légumes frais de 706 ha, soit un total de 1 221 ha. Mais en toute logique, il faudrait aussi prendre en considération les légumes secs, dont les surfaces sont, elles, en chute de 21 % (– 379 ha). Ce qui revient au final à une progression des fruits et légumes – frais et secs – inférieure à 1 000 ha et à 14 %.

Michel Barnier lève les freins

Bien conscient de la faible progression de l’agriculture biologique, Michel Barnier a déclaré lors des Assises de la bio d’octobre 2008 qu’ « il ne suffit pas qu’il y ait un marché des produits biologiques : il faut s’organiser pour l’approvisionner ». D’où la mise en place de mesures incitatives fortes afin de favoriser l’émergence d’une véritable filière bio. En réalité, jusqu’au Grenelle de l’environnement, plusieurs blocages réels n’incitaient pas les exploitants à se mettre au bio, comme le plafonnement des aides à la conversion, fixé à 7 600 euros, qui n’autorisait qu’une reconversion maximum de 38 hectares par exploitant. Officialisée lors des Assises de la bio, l’annonce du déplafonnement des aides à la conversion a curieusement suscité les foudres de la Confédération paysanne, qui n’y a vu qu’un soutien supplémentaire aux grandes exploitations. La Conf’ a néanmoins dû admettre que « le déplafonnement permettra logiquement le développement d’une filière que tout le monde appelle de ses voeux en évitant que la croissance de la consommation ne soit alimentée que grâce auximportations ».

D’autres mesures ont également été mises en place par le ministre, comme le doublement du crédit d’impôt et l’aide de 200 euros par hectare durant les cinq années suivant la conversion. Bref, ce sont donc des moyens considérables – chiffrés à 58 millions d’euros – qui ont été débloqués par le ministre. Un montant 2,5 fois supérieur aux enveloppes de 2008 et 2009, et 5 fois supérieur à celle de 2007. Les chiffres des conversions des cinq premiers mois de 2009 (63 000 hectares au 15 mai 2009) semblent indiquer que l’ensemble de ces incitations portent leurs fruits. Reste à transformer l’essai.

Conversions versus abandons

Ce qui est loin d’être acquis ! En effet, les 81 000 ha de conversion de 2008 font pâle figure face aux chiffres du début des années 2000 : 160 000 ha en 2000, 135 000 en 2001, 175 000 ha en 2002 et 144 000 ha en 2003. Tripler les surfaces bio d’ici à 2012 – c’est-à-dire gagner un million d’hectares en quatre ans – nécessite une conversion d’au moins 250 000 hectares par an. Et ce, sans compter les surfaces nécessaires pour compenser les départs à la retraite, les surfaces bio qui retrouvent le chemin de l’agriculture conventionnelle et les échecs des conversions ! En théorie, la somme des surfaces certifiées et des surfaces en conversion pour l’année N devrait être similaire à celle des surfaces certifiées pour l’année N+2 ou N+3 (car il faut deux ans de conversion pour les cultures annuelles et trois pour les cultures pérennes). Or, pour 2005, cette somme est de 18 133 ha pour les vignes, contre 15 663 ha de surfaces certifiées trois ans plus tard (figure 4 ). Il manque donc 2 470 ha ! Pour les grandes cultures, entre 11 000 et 14 000 ha ont été enregistrés chaque année depuis 2005 en tant que surfaces en conversion, alors que le nombre total d’hectares de grandes cultures bio a chuté de 8 000 ha durant la même période ! Grâce aux données sur la répartition des hectares en conversion selon les années, rendues publiques pour la première fois par l’Agence bio, il est possible d’estimer ces pertes, qui sont loin d’être négligeables. Pour 2007, elles sont de l’ordre de 3,6 % par rapport aux surfaces totales, et de 30 % par rapport aux surfaces en cours de conversion (figure 5 [[]] ). Si le taux de conversion reste un indicateur indispensable pour suivre l’évolution de l’agriculture bio, il doit donc être considéréavec beaucoup de prudence.

Pour agrandir, cliquer sur l’imageLes difficultés du bio

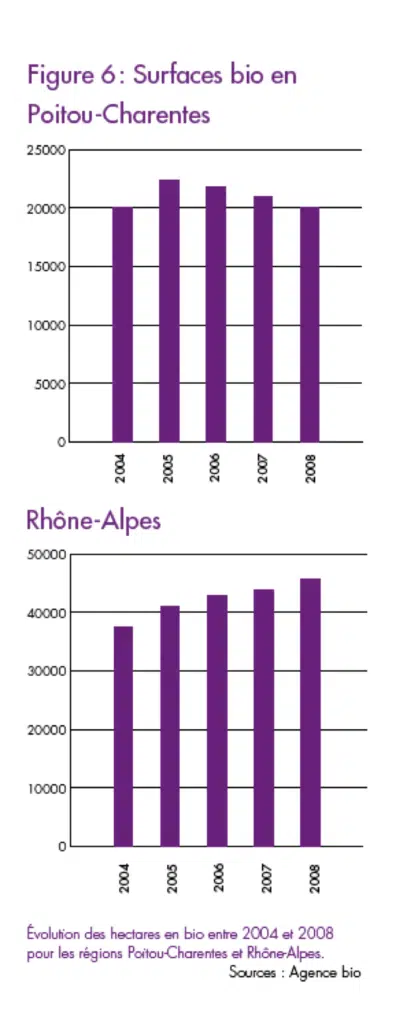

« Il y a eu les limaces qui m’ont boulotté plein de plants de courges, de choux et de salades, les doryphores sur les pommes de terre, l’oïdium sur les concombres, les lièvres, la fonte des semis, les c hardons par centaines et les ronces, les pucerons par milliers, les premiers marchés qui font réaliser que les ventes ne suffiront pas, même pour juste payer les charges, le temps que prennent les récoltes et enfin, les subventions qui n’arrivent pas… Bref, il faut vraiment avoir un moral d’enfer pour persévérer ! », témoigne Bérangère Cambianica, une agricultrice bio qui vient de s’installer dans la région toulousaine. « Heureusement qu’il y a la gentillesse des clients du marché et des autres commerçants », tempère-t-elle. « L’agriculture bio exige une grande disponibilité en temps et une maîtrise technique des principes de l’agronomie », confirme Didier Leprêtre, un céréalier bio installé près de Bourges depuis 2001. « Tout d’abord, il faut être correctement équipé, avec un outillage adapté qui permet des interventions rapides. Il faut bien maîtriser l’enherbement, ce qui implique de nombreux passages dans les champs : quatre à cinq pendant la préparation d’été et d’automne, et deux au printemps », poursuit-il. Le succès des conversions ne se résume donc pas à une question de soutien financier : elle nécessite formation, disponibilité, outillage adapté et surtout une très grande maîtrise de l’agronomie. « Il existe un accompagnement technique assuré par les chambres d’agriculture ou par certaines coopératives, mais celui-ci varie beaucoup d’une région à l’autre », constate Steven Lenfant, de l’Agence bio. Alors que dans le fief de Ségolène Royal et de Philippe de Villiers, les surfaces bio enregistrées début 2009 poursuivent leur tendance à la baisse, d’autres situées en Rhône-Alpes ou en Bretagne progressent chaque année depuis plus de cinq ans (figure 6).

Cependant, même les meilleurs professionnels ne sont pas à l’abri de la pression parasitaire ou des maladies. En effet, comme c’est le cas pour l’agriculture conventionnelle, l’éventail des produits phytosanitaires bio se rétrécit au fur et à mesure que la législation se renforce. Après le retrait de la roténone et les limitations d’usage du cuivre, le Conseil agriculture et pêche de l’Union européenne propose maintenant la non inclusion des huiles de paraffine dans l’annexe 1 de la directive 91/414/ CEE. Or, peu de solutions alternatives existent. Certaines expériences, notamment en lutte biologique, s’avèrent même très problématiques, comme en témoigne le cas de la coccinelle asiatique harmonia axyridis, introduite en France par l’Ira en 1982. Très efficace contre les cochenilles et les pucerons, cette coccinelle s’attaque aussi à d’autres insectes et aux coccinelles autochtones, pouvant perturber l’écosystème. D’auxiliaire biologique, harmonia axyridis est donc devenue une espèce d’autant plus envahissante qu’elle occasionne également des dégâts sur les fruits, en particulier sur les vignes. Attirée par les fruits mûrs, elle peut être présente dans les grappes de raisin au moment des vendanges. Ce qui n’est pas sans poser problème, car écrasée avec le raisin, elle contamine le jus par son odeur nauséabonde, ce qui dénature le vin. Outre-Atlantique, la presse viticole a fait état de plusieurs cas où des récoltes complètes de vignes ont dû être détruites. En France, Biotop commercialise une forme non volante d’harmonia axyridis, Coccibelle. Bernard Raynaud, responsable de la société, affirme que « la souche [commercialisée par Biotop] n’a aucun potentiel d’envahissement ». Il avance même une autre hypothèse concernant son introduction en Europe : « La dynamique de développement d’harmonia axyridis prêche à notre avis pour une importation fortuite via les ports du nord de l’Europe ». Bref, pour Biotop, « l’histoire des coccinelles contre les pucerons, et en particulier celle de Coccibelle, reste une histoire merveilleuse, très intéressante et instructive, tant pour les scientifiques que pour le grand public ». Or, comme le rappelle la Société alsacienne d’entomologie (SAE), « lutter contre une espèce exotique lorsqu’elle est invasive est quasiment impossible », contrairement à ce qui se passe avec les pesticides, qui peuvent toujours être retirés du marché.

« L’Inra, comme d’ailleurs d’autres organismes scientifiques, n’ont pas été très prolifiques en ce qui concerne la mise au point de techniques pour la défense de nos cultures bio », regrette Didier Leprêtre. « Pour les adventices, nous disposons de moyens de lutte mécanique. Cela prend du temps, et surtout, il faut intervenir selon ce que permet le climat. Mais il est possible de s’en sortir. En revanche, c’est très différent en ce qui concerne les maladies et les ravageurs des cultures », note l’agriculteur, qui admet qu’il serait suicidaire de cultiver du maïs ou du blé bio dans une zone de taupins. Face aux maladies, l’agriculteur bio est donc très démuni : il ne lui reste que le choix de variétés plus résistantes aux maladies. « La variété de blé Renan est très prisée car elle résiste bien à la fusariose. Mais ses rendements peuvent varier de 25 à 50 q/ ha selon la pression parasitaire», explique Didier Leprêtre, qui ajoute : « Non seulement nous devons accepter des rendements très inférieurs aux blés conventionnels, mais en plus nous subissons de très fortes variations». Entre 2007 et 2008, la moyenne française des rendements de blé bio a atteint à peine 25 q/ ha, contre plus de 70 q/ ha en conventionnel. C’est-à-dire qu’il faut trois fois plus d’espace pour obtenir une tonne de blé bio qu’une tonne de blé conventionnel ! Enfin, Didier Leprêtre s’inquiète de la flambée du prix de l’azote bio. « L’année dernière, le prix du fumier bio s’est envolé car la demande était trop forte », explique-t-il. Résultat : certains agriculteurs bio vont jusqu’à utiliser comme engrais… des farines animales !

Une filière déstabilisée

« Si nous ne prenions pas conscience collectivement que le socle dont notre secteur a fait sa force ces dernières années est mis à mal par un développement non contrôlé, nous pourrions déstabiliser l’ensemble du marché », avertit Synabio, l’organisation patronale des professionnels de l’agriculture biologique, qui met en garde contre la création par les opérateurs « d’une ”bulle bio”, comme il y a eu une ”bulle internet” ou une ”bulle immobilière” ». L’Agence bio ne semble pas partager cette inquiétude. Au contraire, elle se félicite de la progression du chiffre d’affaires des aliments bio, qui aurait dépassé la barre des 2,5 milliards d’euros, soit une hausse d’un milliard d’euros en trois ans. Toutefois, là aussi, ces taux de croissance doivent être relativisés. En effet, si le marché a progressé de 25 % en 2008, cette hausse représente une augmentation de la part des produits bio dans le marché alimentaire d’à peine 0,6 % en trois ans. Aujourd’hui, 98,3 % des achats sont toujours des produits issus de l’agriculture conventionnelle. Seuls certains secteurs (comme le lait et les oeufs) voient le marché du bio gagner du terrain, surtout grâce à la grande distribution, qui commercialise aujourd’hui près de la moitié des produits bio.

C’est que l’émergence du marché bio représente une véritable aubaine pour la grande distribution ! Outre le fait que ce marché lui rapporte un petit milliard d’euros de chiffre d’affaires, il lui confère une image très positive, ce qui permet d’occulter au passage sa responsabilité pourtant avérée dans le niveau élevé de l’ensemble des prix alimentaires. Une pratique qualifiée de « racket légalisé » par Jean-Claude Jaillette, rédacteur en chef à Marianne, dans son article Contre le racket des grandes surfaces publié le 20 juin dernier. Dans son rapport sur la formation des prix alimentaires remis en décembre 2008 au Premier ministre, Éric Besson note que pour le jambon, « le rapport entre le prix à la production et celui dans les rayons est de 1 à 11 » ! Le mensuel Que Choisir ? révèle qu’entre 1990 et 2008, le prix de la viande de boeuf a augmenté de 50 %, alors qu’en même temps, les prix à la production ont baissé de 18 % !

Du côté des magasins spécialisés, l’émergence du bio dans la grande distribution est plutôt considérée comme un plus. « Cela permet à de nouveaux consommateurs de découvrir le bio », estime Josette Jo han, directrice de Biocoop Laval. La responsable pose toutefois la question de l’éthique : « Nos clients ne viennent pas simplement acheter du bio. Ils ont confiance dans notre réseau, car nous entretenons avec nos fournisseurs une relation bien différente que ne le fait la grande distribution ». Cette dernière saura-t-elle toujours privilégier un producteur français face à un fournisseur bio étranger moins cher ? Une question que se pose également Synabio, qui met en garde « contre la tentation de céder à des achats faciles, réalisés principalement à l’importation». S’il est important de répondre à la demande des consommateurs, « il est aussi du devoir des distributeurs d’informer leurs clients sur la nécessité d’introduire l’offre de produits biologiques de manière progressive », souligne Synabio, qui rappelle que « l’objectif est bien de relocaliser les productions en France et en Europe », et non de développer un marché bio d’importation.

Les importations

Cet objectif n’a pas empêché les importations de produits bio d’exploser. Aujourd’hui, entre 23 et 25 % du lait et produits laitiers bio proviennent de pays tiers, de même que 75 % des boissons végétales et des jus de fruits, 60 % des surgelés et 20 % de la charcuterie. « Pas moins de 60 % des fruits et légumes et la moitié des produits d’épicerie sèche viennent de l’étranger », s’inquiète Fabienne Maleysson, journaliste à Que Choisir ?. Un passage au rayon bio des grandes surfaces dissipe tous les doutes : fruits et légumes d’origines italienne, marocaine, espagnole, argentine ou péruvienne sont bel et bien présents. Le bio voyage donc beaucoup, y compris dans le secteur du frais. Même chez Biocoop, il est impossible d’échapper aux importations. « Bien que nous soyons organisés à l’échelle nationale et que nous ayons établi des contractualisations avec des groupements de producteurs, à plusieurs reprises, nous avons subi des ruptures de fournitures, en particulier pour les produits laitiers, mais aussi pour certains fruits et légumes frais », admet Josette Jo han. Pour les oranges et les bananes, qui représentent environ 24 % du volume du marché des fruits (bio plus conventionnel), les importations en bio sont inévitables. Comme en conventionnel d’ailleurs, puisque ces fruits ne peuvent pas être cultivés en France. En revanche, ce n’est pas le cas de la pomme, qui représente à elle seule 23 % du marché des fruits en volume. « Chaque Français mange en moyenne 20 kg de pommes par an, et il est possible d’acheter des pommes d’origine française tout au long de l’année », confirme Pierre Varlet, animateur de la Section Pommes. La France produit en effet 1,6 million de tonnes de pommes, alors que le marché intérieur en exige la moitié. Il y a donc largement de quoi satisfaire la demande. D’autant plus qu’il existe une offre variétale de pommes qui permet leur disponibilité durant les douze mois de l’année. Ce qui n’est pas le cas des pommes bio. « Au-delà du problème que pose le différentiel de rendement entre la pomme bio (20 t/ ha) et la conventionnelle (60 t/ ha), un des principaux problèmes pour faire de la pomme bio reste la tavelure. C’est-à-dire qu’au nord d’une ligne Bordeaux-Avignon, la pression sanitaire est très forte. En conséquence, les producteurs bio français se sont focalisés sur quelques variétés plus résistantes, comme Dalinette ou Goldrusch, qui ne sont disponibles que pendant quelques mois », note Pierre Varlet. En outre, les producteurs bio ne disposent que d’un seul traitement : les formulations à base de cuivre. Le problème est le même pour l’éclaircissage, très aléatoire en bio car il ne peut s’effectuer que par des pulvérisations de soufre. Enfin, contre les pucerons, les producteurs bio des autres pays de l’Union disposent de produits comme l’huile de Neem, qui sont interdits en France car considérés comme trop dangereux pour l’utilisateur.

Les importations de céréales

Pour les céréales, le problème des importations se pose également, même si les besoins en blé bio restent très faibles (entre 80 000 et 100 000 tonnes, soit à peine de quoi produire quatre baguettes de pain bio par Français et par an !). « Les écarts dans les rendements occasionnent de telles variations dans la production que nous naviguons toujours entre le trop et le pas assez. Et ceci depuis vingt ans », explique Jean-Louis Dupuy, PDG de la minoterie Dupuy-Couturier (Loire). M. Dupuy sait de quoi il parle : cela fait 40 ans que la minoterie familiale s’est lancée dans la production de farines biologiques. Depuis le début de son activité, le PDG constate que la demande s’équilibre grâce aux importations. Ainsi, suite à la mauvaise campagne de 2007, plus d’un tiers du blé bio a été importé. Ce qui a conduit certains meuniers prudents à sécuriser leur approvisionnement en 2008 par le biais d’importations. Or, la récolte 2008 a été plutôt satisfaisante, provoquant même un report de stocks pour 2009 et une baisse des prix ! « En général, le blé bio vient d’Italie ou d’Allemagne, mais aussi de Roumanie, de Pologne, voire de plus loin », explique Jean-Louis Dupuy, qui note que les écarts de prix peuvent atteindre 30 %. Et si la tentation d’importer est forte, la qualité n’est pas toujours au rendez-vous. « On s’est tous fait avoir au moins une fois », admet le meunier, qui a depuis mis en oeuvre tous les moyens disponibles pour obtenir un blé irréprochable. « Non seulement nous avons au fil du temps établi une collaboration très étroite avec nos producteurs, mais nous avons aussi un laboratoire d’analyses intégré pour contrôler la qualité de nos produits », rassure le patron de Dupuy-Couturier.

Du bio pour le bétail

Le problème de la matière première disponible pour la filière bio se pose également pour les aliments destinés au bétail. Selon les chiffres provisoires de France AgriMer, la collecte pour la campagne 2008-2009 se situera au maximum à 40 000 tonnes pour le maïs, 12 000 pour le triticale et 10 000 pour l’orge. Avec les 25 000 tonnes de blé disponibles pour l’alimentation du bétail, le total des céréales sera donc de 90 000 tonnes. Or, les quinze usines d’alimentation bio du bétail situées sur le territoire français ont besoin de 130 000 tonnes pour nourrir le cheptel bio actuel (volailles, bovins, ovins, etc.). Une partie du déficit est déjà comblée grâce à l’utilisation de plusieurs produits transformés, comme les déchets des meuneries et les tourteaux issus des usines de trituration de graines oléagineuses. Mais cela ne suffit pas. « Pour notre part, nous importons 20 % de la matière première, essentiellement du soja, des céréales à paille et du maïs », indique Jean-Charles Cizeron, propriétaire de la société Cizeron Bio, l’un des leaders français de l’alimentation animale bio. Selon le spécialiste, c’est à peu près ce que font actuellement l’ensemble des producteurs d’aliments de la filière bio. « Nous privilégions clairement la qualité par rapport à la provenance. Car il y a aussi de très bons agriculteurs bio en Italie ou en Allemagne, capables de nous fournir des produits de haute qualité », souligne M. Cizeron, qui note qu’après quelques années de stagnation, le marché connaît une nouvelle dynamique. « Nous constatons une croissance en volume d’environ 5 % par an », indique-t-il. Mais, là aussi, personne n’est à l’abri d’un dérapage, comme en témoigne « la sombre histoire de minéraux chinois pour l’alimentation animale contaminés au cadmium et utilisés en 2006 par des agriculteurs bio », que le mensuel Que-Choisir ? mentionne dans son numéro de juin 2009 – soit trois ans après les articles parus dans Marianne et A&E à ce sujet ! Au total, ce sont plus de 30 % de la valeur des produits bio consommés en France – tous secteurs confondus – qui proviennent de l’importation, reconnaît l’Agence bio. Soit 850 millions d’euros ! Certes, un tiers de ce montant s’explique par le fait qu’il s’agit de produits exotiques (agrumes, thé, café, cacao). Le deuxième tiers concerne des produits « pour lesquels la France n’a pas d’avantage déterminant (soja, aquaculture) », comme le relativise l’Agence bio. Quant au dernier tiers, il se rapporte à des productions parfaitement cultivables en France (céréales, lait, fruits et légumes), mais qui sont importées faute de volume. Tous ces produits importés sont-ils vraiment bio ? Sont-ils cultivés avec les mêmes contraintes environnementales et sociales ? La question est plus que jamais d’actualité, comme le rappelle Fabienne Maleysson, qui s’inquiète du fait que non seulement la Chine est aujourd’hui « le deuxième producteur mondial de produits affichant une certification bio » , mais que c’est « le pays pour lequel les demandes d’autorisations d’importation en France ont le plus augmenté » ! La liste des scandales sanitaires de produits bio en provenance de Chine s’allonge, elle aussi, chaque année…